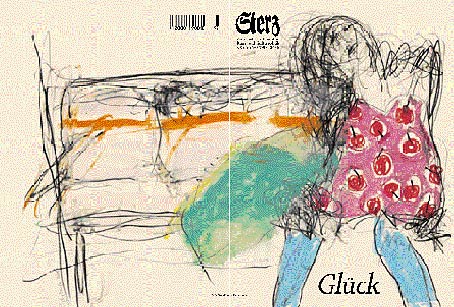

Sterz 97/98: Das Glück

Herausgeber: Klaus Kada, Heinz Musker, Herbert Nichols-Schweiger, Dieter Schoeller, Heimo Steps, Peter Strasser, Gerd Tiefner† und Heribert Watzke.

Redaktion: Gernot Lauffer und Ludwig Frege. Gestaltung: Gernot Lauffer. Repro und Belichtung: ReproSystem. Druck: Druckhaus Thalerhof. Papier: Voiron Green Matt 80g (innen) und Presto Silk 250g (aussen) von PaperNet Graz. Netzmeister: Reinhard Weixler, www.weixler.org

Zu diesem Heft

Das Glück ist ja das sattsame Vogerl, das leicht und scheinbar zufällig durch die Lüfte schwirrt, kaum zu berechnen und schwer einzufangen. Ist es einmal im Käfig, verliert es (fast) alles, was ein Vogerl bzw. das Glück ausmacht. Schauen Sie selbst, wie es dem Glück im SterzKäfig geht.

Der SterzDank gilt wieder den Autoren, insbesondere denen, die nicht das Glück hatten zum Zug zu kommen, den Beziehern, den Inserenten, den vielen Wohlwollern und Förderern und überhaupt allen Glücklichen, die den Sterz immer wieder zu sich nehmen.

Wie geht es mit dem nächsten Sterz weiter? Die “Voraussagen” sehen eine rege Beteiligung voraus, und dann ist “Streit” in Sicht.

(Heft Nr.) Autor/in Seite Beitrag

(100) Emi R. Denk 1-100 Grafik des gesamten Heftes.

(1-100) Sterz-Autoren 3 vom Anfang an.

(100) Sterz-Redaktion 4 Impressum, Inhalt, Vorwort.

(1) Die Redaktion von 6 Sterz Nr. 1.

(1) Wage (Gerd Wagner) 6 der automat.

(1) H.(orst) A. Schirgi 7 Top Rock Supershock: PLINIUS.

(1) Wolf(gang) Pollanz 7 Wolfsgeschichten.

(2) Lama (Franz Landsteiner) 8 Serielles Sudelbuch.

(3) Die STERZ-3-redaktion 9 Vorwort/laut.

(3) Manfred Klepp 9 Ein fest.

(4) Helmut und andere Schüler 10 Wie ich mir meine Zukunft vorstelle.

(5) Eilfried Huth 10 Ich liebe die unordentliche Ordnung und die ordentliche Unordnung.

(6) Tomaz S˘alamun 11 okkupation.

(7) Heribert Watzke 12 wenn alles überwunden scheint. Für Kurt Franz.

(8) Alois Hergouth 13 Sladka Gora Anfang November 1978. (Ausschnitt)

(9) Hanns Koren 14 Die Kultur des Alltags.

(10) Kurt Franz 14 Monte Carlo.

(10) Gerald Brettschuh 17 A und B. In einem Gasthaus irgendwo in der Südsteiermark.

(11) Eva-Susanne Knoche 18 Susi.

(12) Peter Jeschek 20 Querfeldein nach Hause.

(13) Rüdiger Wischenbart 20 Der Fahrradfotograf. Anm. zu “Fotografie” und “fotografieren”.

(14) Wilhelm Hengstler 22 Slow Motion.

(14) Erwin Fiala 24 Schreiben – ohnmächtige Bewegung.

(15) Ernst Saller 24 Situationen.

(16) Peter Turrini 25 Es ist ein gutes Land – Manifest der Österreichischen Kulturnebolution.

(17) Anton Fuchs 26 Flaschenpost.

(18) Alfons Markus Lachmann 27 Die Liebenden.

(19) Norbert Elias 28 Macht und Zivilisation.

(20) Hans Grassl 32 Pans Gesang.

(20) Werner Sauer 33 Aufstand, Rock, Revolte. (Auszug)

(21) Helmut Gold 34 Splitterfasernackt.

(22) Gerald Stadlbauer 36 Maschinen.

(23) Ernst Herbeck 36 Der Regenbogen.

(23) Ernst M. Binder 37 Die dunkle Straße.

(24) Georges Hausemer 38 Neununddreissig Grad.

(25) Alfred Paul Schmidt 38 Sport und Bürger.

(27) Gunter Falk 39 Schlag zu! Oder sing a song, baby: i‘m a man.

(26) Lieselotte Gypser 40 Übertragung aus Carmina Gadelica.

(28) Konrad Paul Liessmann 41 Natur und Menschengeist. Zu einem Text v. K.P. Moritz.

(29) Peter Henisch 42 Magellan.

(30) Erich Glavitza 43 Bewältigung.

(31) Ginka Steinwachs 44 Das Schlaraffenland auf Abwegen. ein fanal für alfred kolleritsch.

(32) Peter Rosei 46 Bodega/Zürich. Ein Blues für Freunde.

(33) Riki Winter / Elfriede Jelinek 46 Mode – die Provinz weiblicher Ästhetik.

(34) Erwin Einzinger 47 Now you see, now you don’t.

(36) Thomas Rothschild 48 Kommerz und Avantgarde. Notizen zum Kino.

(35) Siegfried Unseld 49 Über den Umgang mit Minderheiten.

(35) Gustav Janus˘ 49 V tvojem obrazu. / In deinem Gesicht.

(37) Interview 50 Matthias Rüegg.

(38) Adelheid Duvanel 51 Reisen.

(39) Gerald Bisinger 51 Die Sonne bescheint mein Gesicht.

(40) Hans Mommsen 52 Deutsch-österreichische Kabuinettstücke.

(41) Alois Hotschnig 53 Augenschnitt.

(42) Meta Merz 55 Zur Erotik der Distanz.

(42) Hans Georg Bulla 56 Weg.

(43) Martin Kus˘ej 56 antwortet auf die üblichen Fragen: Meine Lust hat Breitenwirkung.

(44) Herms Fritz 57 puziwuzi.

(45) Margit Trummer 57 rückschlag.

(45) Erwin Einzinger 58 Fünf kleine Beispiele.

(45) Volker Knierim 58 Mein Vaterland.

(46) Max Gad 58 Kennen Sie den. (Ausschnitt)

(47) Kristiane Kondrat 59 Der weiße Fleck.

(48) Vilèm Flusser 59 Drei Zeiten.

(35) Günter Kunert 60 Geheimnis.

(49) Bernhard Hüttenegger 61 Einflüsterungen eines Engels.

(50/51) Kurt Bracharz 62 Sisi trifft Schreber in der Hölle.

(52/53) Manfred Chobot 63 Tobern. Eine Ansteckung.

(52/53) Manfred Moser 63 Second Land. (Auszug)

(54) Franz Schuh 64 Servas die Madeln, Servas die Buam!

(38) Robert Menasse 64 Kopf oder Eule?

(55/56) Heinz Rudolf Unger 64 Zurechtgestutzt auf Heckengröße.

Erfahrungen mit Kinderliteratur.

(59) Sterz Redaktion zu 65 ‘Transparenz’ der Meisterklasse Frohner.

(57/58) Ingeborg Rotach 66 ... schwankt ihr Charakterbild in der Geschichte.

(34) Gerhard Jaschke 66 für gunter falk.

(60/61) Wolfgang Hermann 67 Vom Auto.

(34) Heidi Pataki 67 süße fülle.

(62) Ernst Kilian 68 Die Unsterblichkeit des Tagebuchschreibers.

(64) Julian Schutting 69 Jagdprüfung.

(35) Herwig Seeböck 69 Der Bamter. (Beamter) ... nach Rilke ‘Der Panther’.

(65) Sokratis Dimitriou 70 Zu ‘Hommage aux Scythes’ von Gerald Brettschuh.

(66/67) Jürg Amann 70 Versuch über die Peepshow (Entwurf).

(71/72) José Craveirinha 71 Frankfurt 1980.

(74) Barbara Frischmuth 71 Vom Mädchen, das übers Wasser ging.

(35) Jürgen Becker 72 das fünfundsiebzigste Gedicht.

(75) Herbert Nichols-Schweiger 73 Das immer Gleiche oder schon wieder anders?

(37) Monica Adolph 74 Völlig falsch.

(76/77) Maximilian Berger 74 Kein fünfter Versuch, eine Antwort.

(78/79) Helmut Eisendle 76 Nachtland.

Für die Bewohner und Organisatoren des Vinzidorfes in Graz.

(80) Gernot Lauffer 78 Zu ‘Menschenbilder’ von Gerald Brettschuh.

(81) Stephan Alfare 79 Weg durch die Nacht. Montag.

(81) Bernhard Hatmanstorfer 80 Was es heißt.

(81) Friederike Mayröcker 81 ins offene Meer.

(82) Anna Nöst 81 ich wohne in einem wort.

(83) Manfred Chobot 82 Konturen.

(84) Heinz Barazon 83 Werte und Irrungen.

(88) Christian Enggassner 85 Fröhliche Förster.

(86/87) Walter Titz 85 auf den Spuren von Herms Fritz: heamszeitlos.

(90) Gerhard Streminger 86 Abendland.

(89) Hahnrei Wolf Käfer 86 geduldspiel.

(91) Andrea Sailer 87 “Mit dem linken Fuß auf dem rechten Weg” ...

(92/93) Martin Walser 88 Lesen und Schreiben.

(94) Wolfram Orthacker 90 Die wahren Abenteuer sind im Aug.

(97/98) Heimo Steps 91 Beim Wort genommen.

(95/96) Elke Erb 92 Klopstock. Das Denkmal (1794).

(99) Stefanie Golisch 94 Erinnerung an große Städte.

(35) Erwin Einzinger 95 Neue Gefahren.

(100) Gernot Lauffer 96 STERZ 100-Geschichte/n.

(100) Kurt Flecker 97 wER? FleckER ERmöglicht!

(100) Grazer Stadtwerke 98 2.100 Stadtwerker machen die Stadt stärker.

(100) Franz Voves (SPÖ) 99 100 mal »Sterz« - und er schmeckt mit noch immer ... Mahlzeit!

(100) Reinhard Weixler 100

www.weixler.org macht in Macintosh, Internet, Webdesign, Visuals, ...

(100) Druckhaus Thalerhof 100

Von der Druckerei Klampfer in Weiz zu Klampfers Druckhaus Thalerhof.

(100) Josef Bognar 100

Das Café Kaiser Joseph / nicht verpasse / in der Schlögelgasse / in Graz / ...

(100) PaperNet Graz 101 Paper / Net = / better / netter & / never wet.

(100) Steirische Kulturinitiative 101 Kultur IN DER Steiermark,

Kultur AUS DER Steiermark, Kultur IN DIE Steiermark.

(100) www.kapschbusiness.com 102 kapsch schätzt und vernetzt partner.

(100) Hermann Schützenhöfer 103

Gestalten und Fördern: Starke Impulse braucht das Land.

Gernot Lauffer: Das Glück im Sterz einfangen

Das Glück für den Sterz einzufangen erwies sich als genauso schwer, wie es im Leben dingfest zu machen. Zu Redaktionsschluss waren wir verzweifelt, weit und breit (fast) kein (brauchbares) Glück. Es schien, als müssten wir das Thema wechseln, und als wir alle Hoffnung schon fahren gelassen hatten, da hatten wir wider jede Erwartung Glück. Und je länger wir nichts mehr erwarteten, um so mehr Glück hatten wir mit immer späteren Beiträgen. Wie das halt so ist mit dem Glück: Unverhofft kommt oft. Wir legten die Gestaltung offen an, etwas chaotisch, variabel, spontan, dem Wesen des Glücks entsprechend nach dem Alles-ist-möglich-Prinzip. Je länger wir am Glück laborierten, um so kostbarer wurden uns die gelungenen Beiträge und umso mehr änderten wir die Gestaltung in das Prinzip des Schatzkästchens. Am Ende schlossen die Prosatexte die Grafiken und die Lyrik dafür symbolisch ein, dass uns das flüchtige Glück auf keinen Fall mehr entkommen kann.

„Das Glück stellt sich” nach F. X. Unertls Die Glücksmaschine (S 54), „früh ein“, womit auf den elterlichen Anteil an glückhaften Voraussetzungen verwiesen wird. Deren Gene mischen sich zu einem Neuen, jedes Mal ein Vabanquespiel zwischen Fehlgeburt und einer stabilen Psyche in einem „schönen“ Körper – ein Sonntagskind. Karl Iro Goldblat treibt die Familie Fleißig (S 64), vorgestellt von Frank Nikol, mit missratenem Nachwuchs in die Verzweiflung, aus der sie nur ein glückhaftes Wunder rettet. Heimo Steps hat das Sprichwort ‚Jeder ist seines Glückes Schmied’ Beim Wort genommen (S 36), indem er nicht gerade günstige Startbedingungen durch Ausdauer und die beglückende Begegnung mit der Bergpredigt in so etwas wie Glück verwandelte. Die Grafik Stefan Zsaitsits' zeigt ein Königskind, das auch als besonderer Schutzengel gesehen werden kann. Gustav Gans, Schoßkind des Glücks, (S 6) sieht das naturgemäß anders, wie es Max Berger anlässlich eines Wirtshausmonlogs feststellen lässt, Gerald Brettschuh hält den Gelegenheitsphilosophen fest. Dazwischen nimmt Jürgen Kross eine Auszeit (S 7). Denn das Glück ist nicht immer lustig (S 10), sagt Max Gad, wenn er für das Danach eines Königsmords das Glück von „nur ein bißchen Leben nach dem Tod“ wünscht. Dazu stellt Emi R. Denk in zwei Grafiken die Wendischkeit des Glücks dar. Von Emi R. Denk ist auch die Titelgrafik, die man als Traum vom Glück deuten kann. Denn Glück ist vor allem an eine Vorstellung von Liebe gebunden, was gerade bei Jugendlichen leicht zu gemeinschaftlichem hormonellem Irresein führt wie beispielsweise um den Schwarm aller jungen Mädchen (S 48). Frühe Erfahrungen bestimmen unsere Beziehungen, sodass wir Des Lebens ungemischte Freude (S 49) zu verwirklichen suchen gegen die Nemesis fortunae (wörtl. Strafende Vergeltung) (S 18), die in Wilhelm Hengstlers 13(!) Geschichten wirksam ist. Eingeschlossen von seinem Text die Grafiken von Michael Wegerer, die andeuten, wie sehr unser Herz am Glück hängt und wie konfus und undurchschaubar es uns erscheint. Dabei kann das Glück in kleinen Empfindungen des Augenblicks liegen, wie es Margit Trummer im himmel happenweise (S 20) vermittelt. Hat Hengstler in seinem Beitrag schon starke wirtschaftliche Bezüge, so legt Stefan Nekuda die Glücksrechnung mit dem Leidzinssatz (S 21), bei der der Wert des Lebens, insbesondere der Wert des Leidens angeblich im Jenseits abgerechnet wird. Gerd Müller zeigt mit seiner Grafik den Menschen als Kasperl mit dem Krokodil der so genannten Wirtschaftlichkeit. Mitten in dieser ökonomischen Glückstirade macht Rainer Stolz aus Glücksphrasen das Gedicht Sein G. (S 22), während Dieter P. Meier-Lenz sich mit Ironie über den Glückssonntag (S 23) hermacht. Ernot Auffer lässt ein Glückskind am Ende seines Lebens Der glücklichste Mann der Welt (S 50) sein, weil ein ungewöhnlicher Topf den passenden Deckel gefunden hatte, was Franz Basdera eindrücklich be’zeichnet’. Glück, bist du da?, fragt Bernhard Hatmanstorfer (S 28) eine Glückprojektion, denn das Glück sei immer ein anderer Mensch. Aber wie lange kann es nun warten, das Glück? Glück! Glück? Glück?! Immer diese Fragen …! Glück ist eine Schwester des Zufalls – die griechische Göttin Tyche war für beide zuständig, antwortet darauf Günter Tolar – und so hat keiner einen Anspruch darauf (S 32). Über die wupper findet Adrian Kassnitz das Glück bei der venus von willendorf (S 29), während Mirella Kuchling Das Glück am Rande (S 34) bei den Kürbissen abbildet, dieweil die Wartemenschen (S 59) der deutschen Vietnamesin Que Du Luu die längste Zeit vergeblich warten. Es gibt kein Glück – außer man erfindet es (S 8) bezieht Alice Bolterauer auf den Theaterzauberer Tabori, und der weiß, wovon er spricht. Christine Ströher stellt dazu den dialektischen Charakter des Glücks grafisch dar, das sich mir nix dir nix in sein Gegenteil verwandeln kann. Nun, sagt der Slowene Edvard Kocbek in der Übertragung von Peter Kersche (S 66), sei er glücklich, nachdem er seine Verderber überdauert hatte. Hat man gar kein Glück, weder im Spiel noch in der Liebe noch im Beruf, kann das Abwesende personalisiert werden, sodass Tolya Glaukos es Nachts, wenn er schlaflos lag (S 46), neben sich liegen sah. Glück ist ja nur ein Begriff, der sich mit Vorliebe in Sprichwörtern u. Ä. tummelt, wie wir von der GlückSterzAusschreibung wissen. Für Hahnrei Wolf Käfer … steht nichts mehr im Wege (S 60), Bohumil Zahl als Linné des Glücksvorkommens diese Aufgabe systematisch bewältigen zu lassen. Das Glück ist ja oft das der anderen, und wenn die Trauben zu hoch hängen, dann ist für Martin Fritz das Spießerglück irgendwie zwischen (S 52). Weil Spießer sind ja immer die anderen. Armin Bardel, der die glücklichen Früchte (S 30, 31) beigesteuert hat, sucht das unstete Glück mit einer Muse im Bericht vom speck der schweine (S 26), der Musenliebling Schiller hatte es mit dem Glück, den Imperativ in seinem Ring des Polykrates deutet Julian Schutting in das Bekenntnis Gestehe, daß ich glücklich bin! (S 25) um. Die Musensöhne Grillparzer, Mozart und Horvath vereinigt Thomas Rothschild als österreichische Farce zur EinheitsGlücksVersion König Ottokars Glück und Zauberflöte im Wienerwald (S 24) für die Salzburger Festspiele. Ob die Klassiker ein derart komprimiertes Glück gewollt haben? Und alles Glück will Ewigkeit (S 40) fordert Hermann J. Hendrich für sich, während Myriam Keil genug hat vom Glück des Lebens auf der Straße (der Fingerabdrücke des Peter Pongraz) und Die Lossagung (S 40) durchzieht. Helwig Brunner nennt es Geglücktes Scheitern (S 12), über „Glück, Erfolg, Macht und die perfekten Schwächen der Kunst“ zu räsonieren, indem er gleichsam den roten Faden des Scheiterns in der Kunst verfolgt, was splitternde Nacktheit zur Folge hat, sobald er an diesem zupft, und bläst eine stille Fanfare, hauttongenau (S 13). Dazu das Portrait von Ulrike Königshofer, das sich mit einer Abwasch überlagert, wohl ein Hinweis auf ein besonderes Frauenglück. Der sexuellen Glückserwartung im Dienste der Fortpflanzung wäre Franz Holzer beim Etre felici in Polen (S 38) fast erlegen, als ob es bei uns keine „g'sunde Hasen“ gäbe, aber Rückblickend (S 39) ist nach Regine Mönkemeier jeder “Drahtseilakt ohne Angst”. Wenn es ihn erfasst, dann lässt Ingrid Christa Brunner Felix (S 58) hinaus, das Glück zu suchen, wonach auch immer sein Sehnen sucht. Sabine Imhof wird zur sonnenmacherin (S 37), um das Glück in der Idylle zu finden, so wie Irene Wondratsch einen Regentag (S 66) im Wachen wie im Träumen so ganz nach Herzenslust einer romantischen Frau idyllisch vergehen lässt, wohingegen bei Almut Baumgarten Die Hochzeit (S 58) des ewig glücklichen Bruders zeigt, dass in Familien das Glück sehr ungerecht verteilt sein kann. Lässt Andrea Sailer Das Glück einfach so vergehen (S 66), so bespricht Werner Schandor Dieses Ding, das da webt (S 16) mit Anselm Glück, in dessen Namen sich das „Glück“ aus „Gottes Schutz“ verbirgt. Auch andere heißen „Glück“, und manche sind Glückspilze, weil sie nicht wie Paul Christian Jezek in seiner UnGlückSeligKeit Unglückliche Gedanken (S 33), sondern eine bessere Menschenkenntnis haben. Im melancholischen Tango Kleiner Papagei des Glücks (S 14) stirbt die Hoffnung auf Glück zuletzt. Josef Fürpaß hat eine alte Bandaufnahme in Noten für Bandoneon gesetzt und auch mit zwei Zeichnungen illustriert. Für Bernhard Hüttenegger ist das Akkordeon das Instrument der Erfüllung, wenn ihn in Paris Das Lächeln des Cavalier Rampin (S 44) verzaubert. Den Zauber eines Flussraumes, wie er auch für Paris ganz wichtig ist, zeigt die Grafik von Christine Dangl. Eine Bauverhüllung eines Hauses, symbolisch gesehen als der schal, oder bewegt (S 56) um den Hals der Cabrio-Pilotin hat Mechthild Podzeit-Lütjen im AutofocusSterz zu einer Geschichte angeregt.Sie hat damit ein altes Sterz-Projekt verwirklicht, zu einem vorgegebenen Bild wie dem Foto eines blauen Riesen von Gernot Lauffer eine Geschichte zu schreiben. Vom unverhofften Glück spricht Angelica Bäumer mit gutem Grund nur in der Vergangenheitsform (S 31), während Margit Breuss Glück, gelb-grün (S 30) hat, wenn sie nicht anstreift am Pfeilgiftfrosch. Das Glück des Pheidippides (S 30) führte nach Ernst Kilian zu ewigem Ruhm bei gleichzeitigem Tod des ersten Marathonläufers. Wenn es soweit ist, lässt Christian Baier (S 42) die Glücksforscher tätig werden, die es umso weniger finden, je länger sie forschen. Ewa Boura gestaltet sich hingegen selbst eine BahnCard ins Glück (S 54), Hadaytullah Hübsch macht auch eine Kleine Reise (S 67), und Die Nachtfahrt (S 68) glückt Nils Gallion mit zwei Satzzeichen, was Martin Hofbauer zeichnerisch ergänzt. Eugen Plan und seine Muse singen den Song vom kleinen Malerglück:Ich bin ein Schaf, oder aber eine oder auch Kursivität aus Balthasar Gracians Handorakel und Kunst der Weltklugheit, die von Thomas Gegner (S 57) um des Glückes willen exhumiert wurde. Martin Dragosits widerspricht dem allgemeinen Pessimismus in Sachen Glück: just a little luck, meint er neudeutsch (S 68), sei jederzeit wiederholbar.

Alle SterzAutoren von Anbeginn (Stand 04.05.07/Sterz 100)